Eine Social-Media-Aktion der Interessengemeinschaft niedersächsischer Gedenkstätten und Initiativen zur Erinnerung an die Befreiung nationalsozialistischer Lager und Haftstätten. Die Links zu unseren Social-Media-Seiten gibt’s in der Fußzeile der Website.

Die folgende Liste enthält die ausführlichen Beiträge unseres Arbeitskreises.

01.04.1945: Im KZ-Außenlager Conti-Limmer

Luftangriff auf Hannover:»Genau um 11 Uhr bricht plötzlich ein gewaltiges Bombardement über uns herein. Die arme Baracke, in der wir uns befinden, bebt und kracht. Die einen laufen zu…

06.04.1945: Räumungsmarsch, 1. Tag

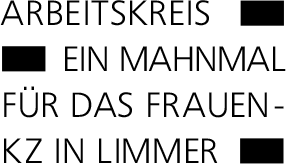

Am frühen Morgen des 6. April 1945 überschreiten alliierte Truppen die Weser. Gegen 7 Uhr wird die Räumung der fünf KZ-Außenlager Hannovers befohlen. Die Häftlinge sollen in das ca. 160…

06.04.1945: Räumungsmarsch, 1. Nacht in Fuhrberg (nach 36 Kilometern)

»Am späten Abend erreichten sie ein Dorf. Sie hielten vor der Scheune an, in der sie die Nacht verbringen sollten. Auf der Tenne lagen schon viele Menschen. Auf der Suche…

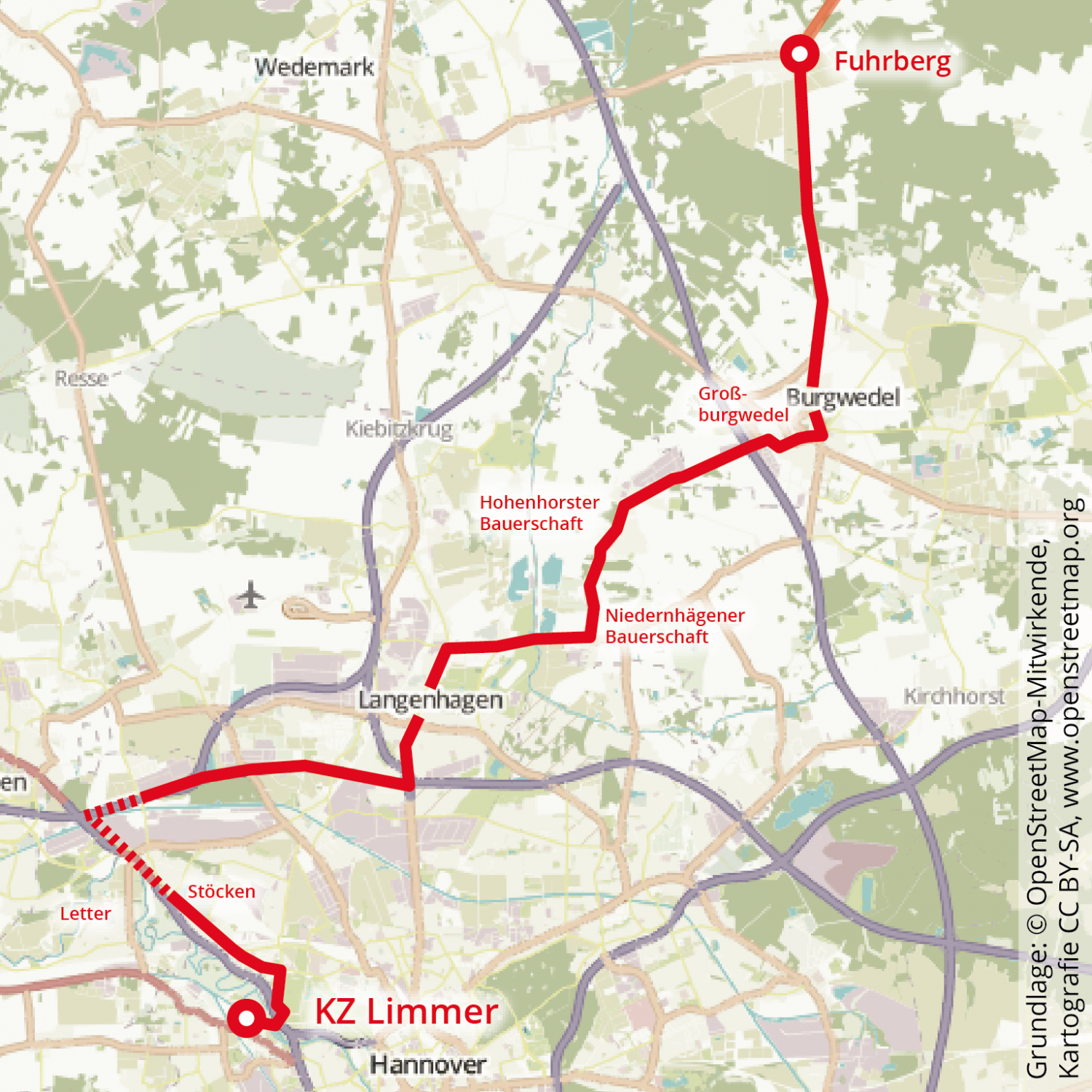

07.04.1945: Räumungsmarsch, 2. Tag

»Am Morgen sind wir entschlossen, zu widerstehen und den Abmarsch zu verweigern. Wir sind entkräftet, einige zittern vor Fieber, und alle haben schmerzhafte Blasen. Die Holzstücke, die wir an die…

07.04.1945: Räumungsmarsch, 2. Nacht in Hambühren (nach 16 Kilometern)

»Halt! Ein paar große Häuser auf der linken Straßenseite. Der Kommandant ist gegangen, um einen Zwischenaufenthalt auszuhandeln. Es geht! Sie selbst haben Unterkunft und Verpflegung gefunden. Bewacht von Soldaten, die…

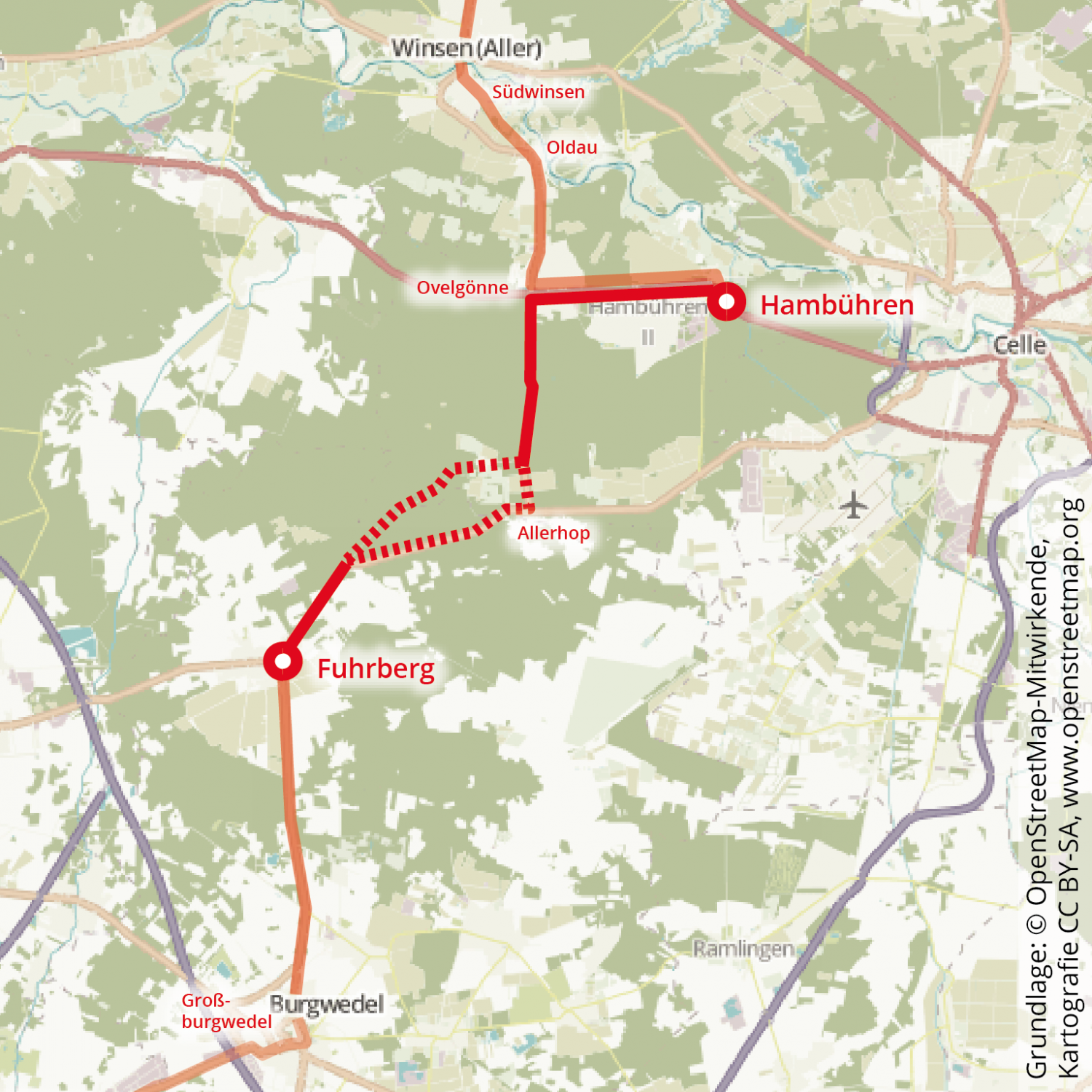

08.04.1945: Räumungsmarsch, 3. Tag

»Sie gingen an den Dörfern vorbei, die den polnischen Dörfern so unähnlich waren. […] In ihren Träumen sahen sie kleine, mit Stroh gedeckte, zu Boden geneigte Hütten, wo sie bestimmt…

08.04.1945: Räumungsmarsch, 3. Tag – Ankunft in Bergen-Belsen (nach 25 Kilometern)

»Die Tore öffneten sich, und die Häftlinge traten in das bitterkalte und fremd riechende Lager ein. Die eintönigen Straßen der Baracken waren durch Stacheldrahtzäune geteilt. Jede Lagerstraße endete mit einem…

09.04.1945: Leid und Tod in Bergen-Belsen

»Wir sind von Toten umgeben. Die Baracke, die sich unserem block anschließt, ist gefüllt mit Leichen. An diesem Morgen wusste ich es noch nicht. Ich wollte zur Toilette gehen, irrte…

10.04.1945: Befreiung in Limmer

»Plötzlich ist es still, mit gespitzten Ohren lauschen wir den Geräuschen in der Ferne, wir hören Gesang, ohne zu verstehen, was gesungen wird. Ich stehe am Fenster, da kommen sie,…

15.04.1945: Befreiung in Bergen-Belsen

»Und dann … ein Sonntag. Am 15. April 1945, um vier Uhr nachmittags, stehe ich mit Stephe und einigen anderen Kameradinnen vor der Küche, die an der zentralen Lagerstraße liegt,…

24.04.1945: Rückkehr von Bergen-Belsen nach Frankreich

»Die Engländer beeilen sich. Sie begraben die Toten. Sie evakuieren 10 000 Typhuskranke. Aber wir warten noch zehn Tage, bis wir dieses Lager des Grauens und des Schmutzes verlassen können.Am…

30.04.1945: Rückkehr von Hannover-Limmer nach Frankreich

»Als die Lastwagen gegen 10 Uhr eintrafen, wurden sie von einem schallenden ›Hurra!‹ begrüßt. Wir versammelten uns um unsere Fahne und stimmten eine leidenschaftliche Marseillaise an, so verabschiedeten wir uns…

08.05.1945: Nach der Rückkehr in Paris

»Ich rannte die Treppen hinauf und stürzte in das kleine Zimmer; eine lebende Leiche erwartete mich. Er sah mich an und ein kleines Lächeln zeichnete sich auf seinen Lippen ab:…

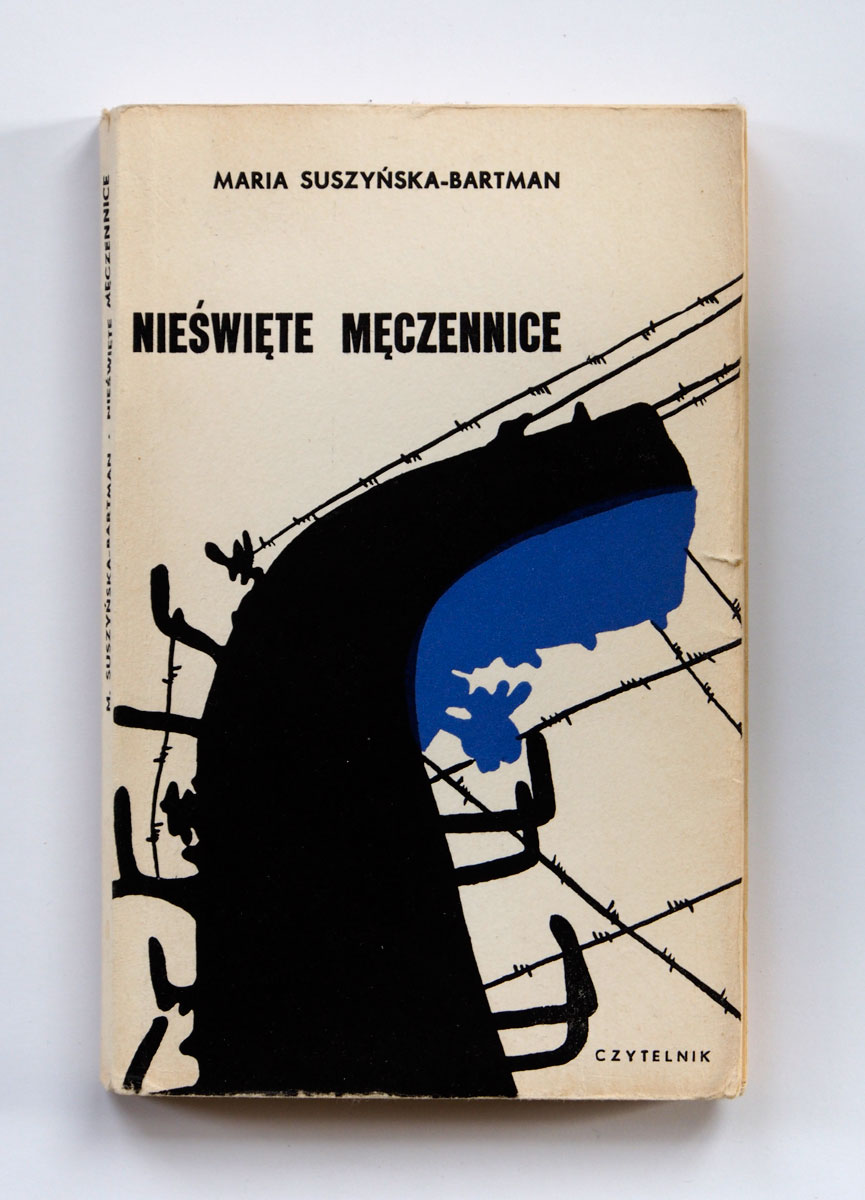

Maria Suszyńska-Bartman

»Wissen die ruhigen Einwohner von Hannover, dass es in der Nähe ihrer Kirche, in der sie beten und ihre Lieder singen, eine Hölle für tausend unschuldige Frauen gibt?«Maria Suszyńska wird…

Lina Hillebrecht – Arbeiterin und KZ-Aufseherin bei der Continental A. G. in Limmer

»Unsere ›Aufseherin[n]en‹ wurden ausgewechselt. Eine von ihnen, Lisa [richtig: Lina Hillebrecht] […], war eine dunkelhäutige Bohémienne (1) mit einem dunklen Blick, sehr jung, etwa 25 Jahre alt. Sie hatte auch…

Gedenktafel 1947

Kurz nach der Befreiung vom Nationalsozialismus, die von der Mehrheitsgesellschaft damals allerdings nicht als Befreiung, sondern als Niederlage und Zusammenbruch empfunden wurde, ging die Initiative zum Gedenken an die Verbrechen…

Gedenkstein 1987

Wie allgemein in Westdeutschland verschwand auch in Hannover in den 1950er-Jahren die öffentliche Erinnerung an die KZ-Außenlager in der Nachbarschaft.Erst 1977 fand an der Uni Hannover eine erste Lehrveranstaltung dazu…

Informationstafel 2015

Lange Zeit erinnerte nur eine eher unauffällige, 1987 auf einem niedrigen Sockel angebrachte Gedenktafel an das KZ Conti-Limmer. Selbst vielen Bewohner_innen des Stadtteils blieb sie unbekannt.1999 gab die Continental AG…

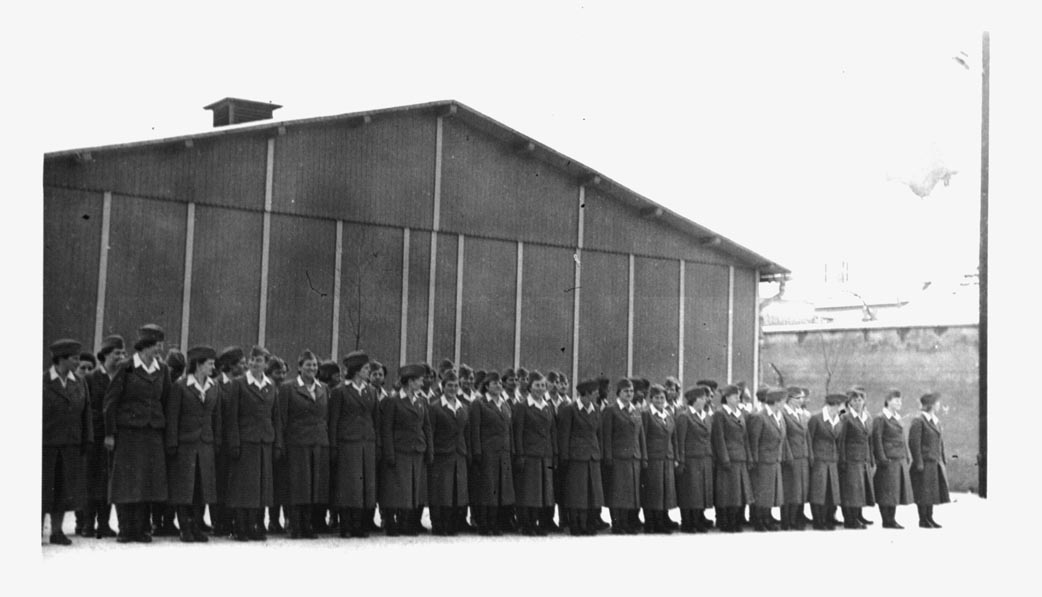

Baracken des KZ Conti-Limmer, 1959. Ein Zeitsprung.

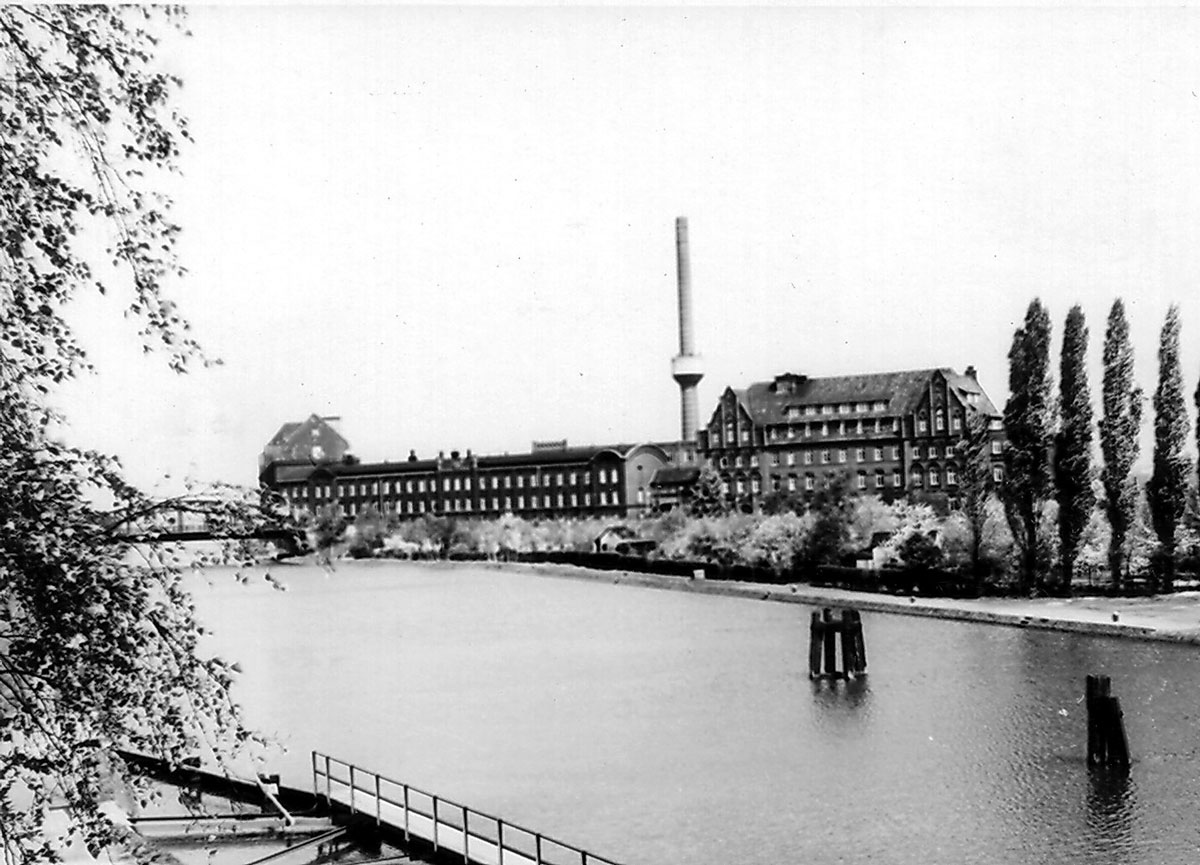

In diesen KZ-Baracken, ursprünglich ausgelegt für 500 Personen, waren zeitweise mehr als 1000 Frauen aus Frankreich, Polen, Russland und anderen Ländern eingepfercht , die u. a. Zwangsarbeit im Contiwerk leisten…

Isolator

Mai 2015. Die Stadt Hannover veranlasst archäologische Grabungen auf dem Gelände des ehemaligen KZ Conti-Limmer. Ein Schaufelbagger gräbt sich vorsichtig in den Boden aus Erde, Steinresten, Bodenschlacke, Glasfragmenten, Tonscherben. Der…

Boden einer Baracke des KZ Conti-Limmer, November 2015

Anfang der 1960er werden die Baracken des KZ Limmer abgerissen. Ihre Geschichte, das Leid, das sie gesehen und gehört haben, werden zugeschüttet, verschwinden unter Betonfundamenten für Lagerhäuser und einer neuen…

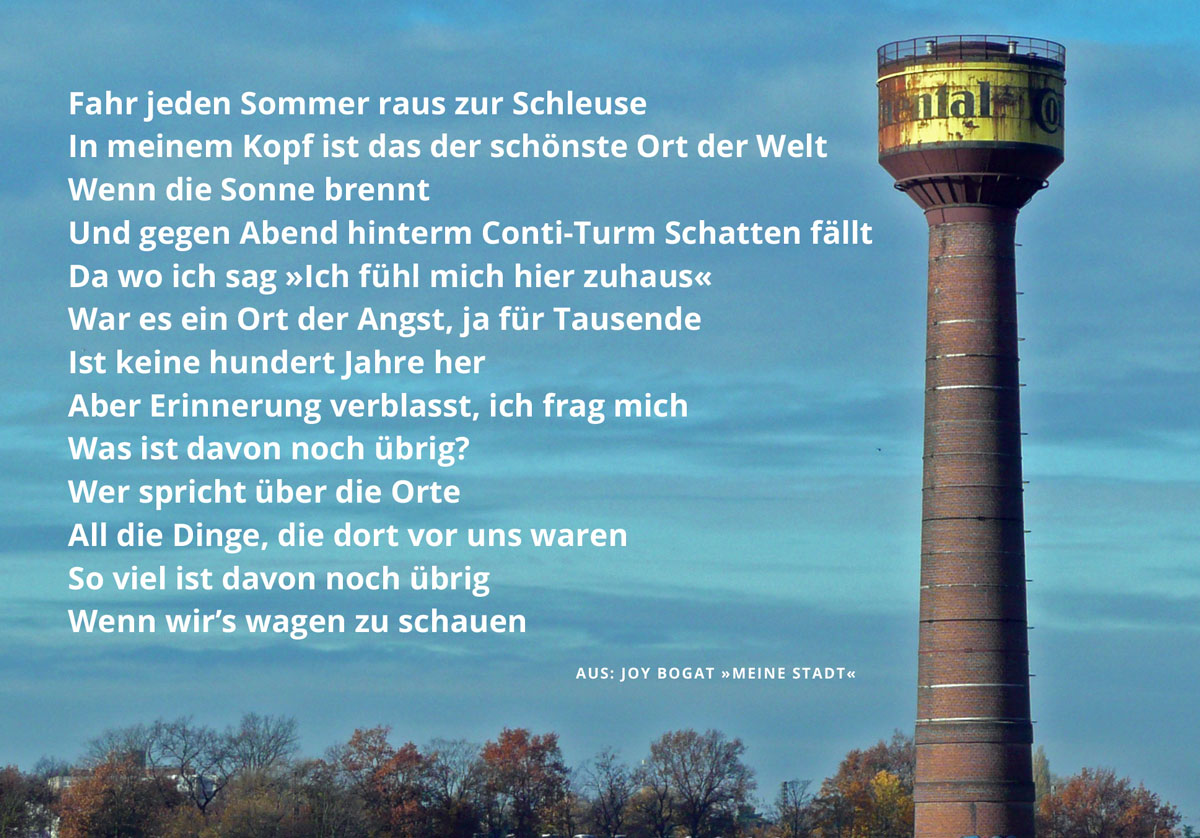

»Ein Blick nach hinten, ja der lohnt sich«

Auch ein Popsong kann eine Form der Erinnerung sein:Der Conti-Turm verweist unübersehbar auf das ehemalige KZ-Außenlager Conti-Limmer … Auch deshalb hier noch einmal der großartige Songtext von Joy Bogat, die…

Die Unmöglichkeit, zu vergessen

Das Konzentrationslager Conti-Limmer bestand vom Sommer 1944 bis zur Befreiung durch die britische Armee im Frühjahr 1945. Hier waren über 1000 Frauen eingesperrt, die im Conti-Werk Limmer, in den Brinker…

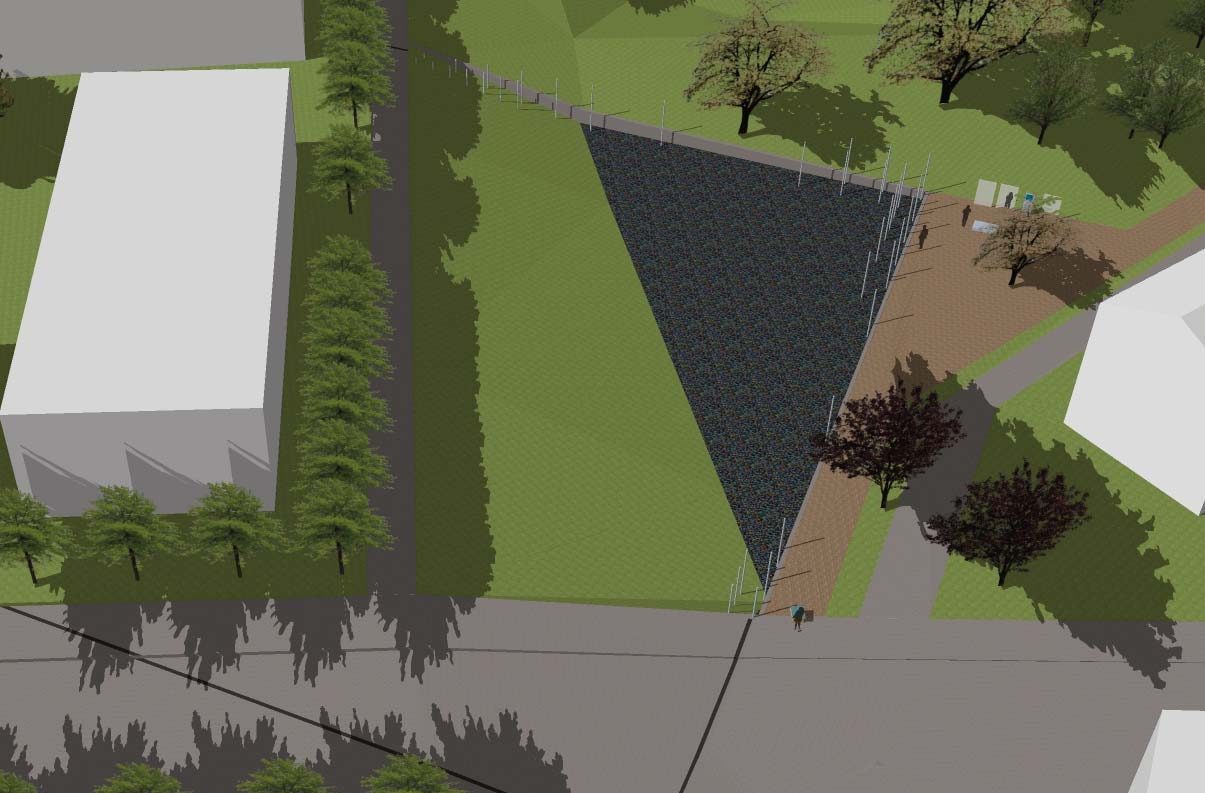

Das verschüttete Lager wieder sichtbar machen

Ein zentrales Ziel unseres Arbeitskreises ist ein Gedenkort, der die Lage und Größe des KZ Conti-Limmer wieder vorstellbar macht. Dessen letzte Spuren sind vor rund 60 Jahren beseitigt worden.Auch die…